2017.10.09【 第5回古寺巡拝の旅】

公開日:

:

最終更新日:2017/10/14

未分類

第5回古寺巡拝の旅

平成29年10月09日(月・祝)

蜜厳流遍照講成田山深川不動堂支部

深川不動堂出発前御法楽8:06 お見送りの皆さん

お見送りの皆さん 鎌倉円覚寺到着9:51

円覚寺パンフレットより

瑞鹿山 円覚寺興聖禅寺

円覚寺は弘安5年(1282年)に創建されました。開基は元冠の役に活躍した鎌倉幕府の執権北条時宗。開山は宋から来朝した高僧の無学祖元(仏光国師)です。円覚寺創建の主な目的は、蒙古襲来で戦没した多くの霊を敵味方なく弔うことでした。

伽藍は、鎌倉独特の谷戸(やと)と呼ばれる丘陵地が侵食されて出来た谷に沿って建てられています。三門をを入り、仏殿、方丈へと徐々に登っていく配置は、この土地の高低差を生かした壮大な空間をつくりだしています。

白鷺池から踏切を渡る 円覚寺山台入り口

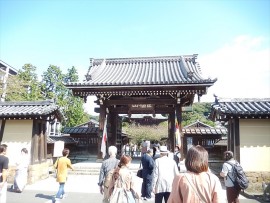

石段を登る 山門9:55

集合記念写真10:20

山門

天明5年(1785年)、円覚寺中興・代用国師誠拙周樗禅師の時、再建、『円覚寺興聖禅寺』の題字は伏見上皇の勅筆、楼上には十一面観音、十六羅漢像などを安置する

仏殿

円覚寺の本尊様である宝冠釈迦如来をおまつりしてある建物で、関東大震災で倒壊しましたが昭和39年に再建されました

左に松嶺院 松嶺院の裏山

松嶺院上に並び選仏場 右に入場門あり

大方丈

本来は住職の居間ですが、現在は各種法要、座禅会や説教、夏期講座などの講習会や秋の宝物風入など、多目的に使われています。

御詠歌奉納

方丈裏の禅の庭

舎利殿・開基廟に登る左に妙香池 舎利殿開基廟

開基廟 北条時宗公墓所

舎利殿(国宝)

源実朝が宋の能仁寺から請来した仏牙舎利を奉安するする堂宇で鎌倉時代に中国から伝えられた「唐(から)様式」を代表しその最も美しい建造物として国宝に指定されています。

255 国宝・洪鐘(おおかね)山門右に石段を登ると、鐘楼と弁天堂が建つ集合時間のため拝観出来なかった

建長寺到着12:01

(建長寺案内パンフレットより)

建長寺は巨福山建長興国禅寺といい、鎌倉五山の第一位、臨済宗建長寺派の大本山です。今から約760年前建長5年(1253)に鎌倉幕府五代執権北条時頼(1227~1263)が建立したわが国最初の禅寺です。

建長寺の開山(創始者)蘭渓道隆は、中国の高僧無明和尚に学び、寛元4年(1246)33歳で来日し、九州、京都を経た後、鎌倉に入り北条時頼に請われて建長寺に迎えられました。蘭渓道隆は、中国宋時代の純粋で厳しい禅をそのまま導入し、建長寺を天下の禅林として多くの僧を集め、中国文化の受容、勉学の場として、一時は千人を超える修行僧を指導しました。その教えは現在国宝として残る「法語規則」に見ることができます。

「鞭影を見て後に行くは即ち良馬に非ず、訓示を待って志だしを発するは実に高僧に非ず~」『法語規則』

蘭渓道隆はその後、京都の建仁寺、甲斐の東光寺にも移り、弘安元年(1278に)再び建長寺に帰り、66歳で亡くなり、後宇田天皇より大覚禅師という禅師号を賜りました。これは日本で最初の禅師号です。尚、「建長汁」は建長寺発祥の料理です。

北条時頼は、建長寺を建立し、大覚禅師や、大二世住職兀菴普寧(ごったんふねい)に師事し、禅の教えに深く帰依しました。また、時の権力者として経済的にも建長寺を支え、全国的に禅宗を広め、自らも出家して法名を覚了房道崇と名乗りました。

建長寺到着12:01 総門

総門の額

総門、巨福門ともいい、天明3年(1783)に建立された京都の槃舟三昧院の門を昭和15年に移築しました。額の『巨福山』は建長寺第十世住職一山一寧の筆によるもので、、巨の字に筆勢による加えて(巨の字に点)百貫の価をそなえたものといい、世に百貫点といいます、方丈もその時一緒に移築されました。

山門

山門(重要文化財)

三解脱門の略で、楼上に五百羅漢などを安置しその下を通ると心が清浄になることを祈念しています。安永4年(1775)に第二百一世住職万拙碩誼が関東一円から浄財を募って再建したもので、別名「狸の三門」といわれています。これは三門建立の折、この寺で育てられた古狸がその恩義に報いようと、僧侶の姿に身を代えて住職の化緑を助けて大活躍したという言い伝えによります。

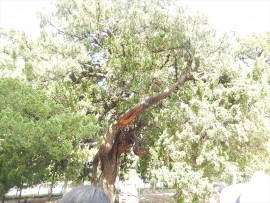

僧侶の案内 仏殿前の柏槇

柏槇(名勝史跡・新日本名木百選)

山門の右に梵鐘(国宝)重さ2.7トン鐘楼が建っています

建長7年(1255)に大和権守物部重光が鋳造したもので、大覚禅師による建長禅師の銘文が浮き彫りにされている名鍾です。

仏殿(重要文化財)

当寺の本尊地蔵菩薩を安置し、法要を行うお堂です。正保4年(1647)に、東京・芝増上寺より徳川二代将軍秀忠の夫人で小督の方(崇源院)の霊屋を移築したものです。

仏殿内地蔵菩薩像

法堂(重要文化財)

法堂とは住職が仏に代わって須弥壇上で説法するためのお堂で拈華堂とも言います。本来、仏像は祀りませんが今は千手観音菩薩を祀っています。文化11年(1814)に再建され、木造建築では関東最大のものです。

法堂の龍の天井画

唐門(勅使門・重要文化財)

唐門とは、屋根が唐破風(反曲した曲線状の破風)になっている門のことで、中国式という意味ではありません。元は、崇源院霊屋(源仏殿)の前の門です。

奉詠の後庭園を拝観

庭園(名勝史跡)

方丈(龍王殿)の背後にあり、大覚禅師の作庭で蘸碧池(さんぺきち、緑の木々の色が青い水にひたって輝いていること表している)を中心とした貴賓をを応接するための禅寺を象徴する庭園です。江戸時代に改修され、池の中に島をおき、橋を架け、池の辺には石、松等を配し半増坊の山を借景とする瀟洒な名園です。

ご詠歌奉詠後唐門前で記念撮影

建長寺を後に13:11 昼食会場鉢の木へ13:30

時は鎌倉時代 諸国行脚の旅をしていた北条時頼は上野国佐野で大雪に遭い、通りがかった家に宿を乞いました。

宿の主・佐野源左衛門常世は、貧しいながらも粟飯を炊き、宝物として大切にしていた梅、松、桜の三本の鉢木を惜しまず焚いて、見ず知らずの旅人である時頼をもてなしたと伝えられており、この話は古くから広く日本の美談の一つとして語りつがれています。「鉢の木」の屋号は、本店が北条時頼の建立になる『建長寺』門前に創業したことから、この古事にちなんで名付けられたものです

http://www.kanafro.jp/kanko/hachinoki.

精進懐石料理で昼食

関連記事

-

-

2020.0327【渋谷橋明治通り・ネオナート】

渋谷橋明治通り・ネオナート 令和2年3月27日 不要不急の外出を控えるよう東京都の要望 渋谷橋

-

-

2018.12.31【三保の松原初日の出】

【三保の松原初日の出と富士山本宮浅間神社初詣と初湯バスツアー】 【集合場所】 新宿駅西口 都庁大型

-

-

2014.11.15 【首都圏外郭放水路「特別見学会」】

首都圏外郭放水路「特別見学会」 平成26年11月15日(土)快晴 日時:平成26年11月15日8

-

-

2021.11.13【風来寄席】

にっぽんのエンタメ風来寄席 令和3年11月13日(土) 場所:のげシャーレ 昼席(横浜にぎわい座

-

-

2018.06,03【江戸御府内八十八ヶ所めぐり⑭】下見山行

江戸御府内八十八ヶ所めぐり⑭下見山行 平成30年6月3日(日)晴 参加者:佐々木純子・平山亨・青

-

-

2014.11.23 【武蔵御嶽山御岳渓谷の紅葉と御嶽山夜神楽鑑賞】

武蔵御嶽山御岳渓谷の紅葉と御嶽山夜神楽鑑賞 平成26年11月23日(日)~23日(振替休日) 御

-

-

2019.03.28【梅津 貴昶の会】

平成31年3月28日 梅津流初代家元梅津 貴昶の会 歌舞伎座公演

-

-

2020.04.30【有栖川公園ラジオ体操とコロナチェック】

有栖川公園ラジオ体操 令和2年4月30日(木) 南部坂下から入り、稲荷山を登り、愛育病院信号を右

-

-

2014.12.24~28 【平成26年隣交町会夜警】

隣交町会夜警 平成26年12月24日(水)~28日(日) 今年も隣交町会の夜警が実施されました。

-

-

2015.11.29~30【忘年会】

日時:平成27年11月29日(日)~30日(月) 場所:マホロバ・マインズ三浦 住所:〒238-