2014.08.29~31 【西国札所巡りⅦ】

公開日:

:

東ハイ山行

西国札所巡りⅦ

平成26年8月29日(金)~31日(日)

平成25年3月29日(金)和歌山県那智勝浦町、西国札所第一番那智山・青岸渡寺にて発願した、西国三十三所巡礼の旅は、紀州・南河内、奈良・大和路、京都・大津、北摂・播磨、丹後・近江と回り、平成26年8月31日(日)岐阜県揖斐川町、谷汲山・華厳寺で満願を迎えました。色々な思いのこもった旅でした。旅の詳細は「SHUN山行」を参照して下さい。

コース:平成26年8月29日(金)JR恵比寿駅9:00発=東名高速道路足柄SA=上郷SA=米原IC(8月30日土)=長浜港(豊公園)3:00=竹生島10:50=長浜港11:20=長命寺12:24=観音正寺14:41=名神高速道路八日市=各務原IC=東横イン岐阜17:30=長良橋(岐阜市鵜飼観覧船事務)鵜飼漁見学18:30=東横イン岐阜22:00

豊臣秀吉が築いた城下町でJR長浜駅の西に秀吉の居城、長浜城跡の豊公園で朝食、城跡散策

豊公園

琵琶湖

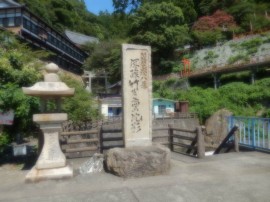

西国第三十番札所厳金山(がんこんざん)宝厳寺(ほうごんじ)

宝厳寺は、神亀元年(724)聖武天皇の勅願による創行基菩薩の開基であります。豊臣秀吉の遺命により、秀頼が桃山城の一部を寄進したと伝えられる西国三十番札所観音堂、藤原時代(平安後期)の工風による高雅華麗な大弁才天根本道場などがあって、琵琶湖に浮かぶ島の景趣は”深緑 竹生島の沈影”として有名です。http://www.saikoku33.gr.jp/30/index.htm

竹生島 石段を登る

竹生島9:30 弁天堂桃山建築の観音堂は豊国廟から移築された

日本弁財天の一つ大弁財天像を安置する本堂 都久夫須麻神社の本堂も国宝

桃山建築の本堂は国宝、唐門はは国宝 秀吉の御座船で造った国宝の船廊下

平成13年、350年ぶりに復元建立された三重塔 湖に向かって建つ都久夫須麻神社の鳥居

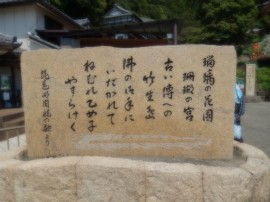

(333 10:53琵琶湖就航の歌碑

*都久夫須麻神社)

西国第31番姨綺耶山(いきやさん)長命寺(ちょうめいじ)

ご本尊千手十一面聖観世音菩薩は健康長寿、無病息災を授けて下さる有り難い観音様。本堂三重塔など重文の建つ境内から琵琶湖が一望でき、西国巡礼を始め多くの参拝客でに賑わっています。

808段の石段が続く参道

長命寺本堂12:24

朱塗りの三重塔は国の重要文化財

三尊一体の観音を安置する本堂 重厚な建物群が美しい伽藍を構成する

西国第三十二番札所繖山(きぬがわやま)観音正寺(かんのんしょうじ)

近江国は、日本のほぼ中央に位置するが、その近江国でもまた中央、すなわち日本の「臍(へそ)」ともいうべき要衝に位置するのが、標高432,9mの繖山(きぬがさやま)別名観音寺山であります。西国三十二番札所・観音正寺は、貴人にさしかざす衣蓋(ぬがさ)のようにふんわりとした美しい山容から名付けられたこの繖山の山中にひっそりと佇(たたず)んでいる。

http://www.saikoku33.gr.jp/32/index.htm

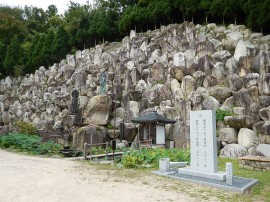

平成16年に再建された木道入母屋造りの本堂、復活した本堂には白檀の観音像が鎮座 参道には多くの石仏が佇む 体内に信徒の写経を納めた濡れ仏

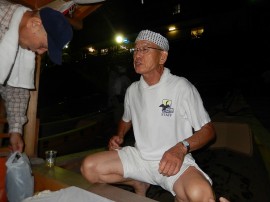

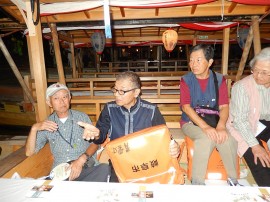

長良川鵜飼観覧船

ぎふ長良川鵜飼、風雅1300年、戦国のロマンを今も感じさせる金華山と山頂にそびえる岐阜城を背景に、名水100選に選定れている清流長良川でぎふ長良川鵜飼は行われています。漆黒の闇の中、赤々と燃える篝火を川面に映し、鵜匠と鵜が一体となって繰り広げる古典漁法「鵜飼」は、現在を忘れ千古の昔にタイムスリップしたような幽玄の世界へと誘います。

鵜飼は鵜匠が鵜をあやつり魚を捕える漁法で、およそ1300年の歴史があり、時の権力者たちに保護されてきました。織田信長は「鵜匠」という位を与え鵜飼を保護したと言われており、徳川家康はたびたび岐阜を訪れ鵜飼を見物、保護し、岐阜でつくらせた鮎鮨を江戸まで運ばせました。

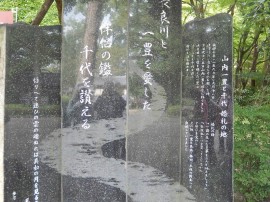

また、鵜飼は多くの文化人にも愛され、松尾芭蕉は岐阜を訪れた際、鵜飼を見物し「おもうしろうて やがてかなしき 鵜舟かな」という句を残したほか、名優チャールズ・チャップリンは2度鵜飼見物に訪れ、すばらしいと絶賛したと言われています。

長良川の鵜匠は6人で正式な職名は宮内庁式部職鵜匠といい、代々世襲で親から子へとその技が受け継がれています。 長良川の鵜飼用具一式122点は、国の重要有形民俗文化財に、長良川鵜飼漁は岐阜県重要無形民俗文化財に指定されています。鵜匠が鵜をはげます「ホウホウ」という掛け声や舟べりをたたく音が「日本の音風景百選」に選ばれています。

ぎふ長良川鵜飼は、毎年5月11日~10月15日までの期間中、中秋の名月と増水時を除いて毎夜行われます。

鵜飼船

8月31日(日)

東横イン岐阜7:50=岐阜公園8:15=ケーブル金華山(岐阜城)8:22=華厳寺10:25=岐阜羽島IC(名神高速道路)=上郷SA=東名高速道路=足柄SA=海老名SA=新宿西口解散

岐阜城は、かつて稲葉山城と称し、戦国時代には、斎藤道三公の居城でもあったところです。特に岐阜城の名を天下に示したのは、永禄10年(1567年)(一説に永禄7年)8月、不世出の英傑織田信長公がこの城を攻略し、この地方一帯を平定するとともに、地名も「井の口」を「岐阜」と改称し、天下統一の本拠地としてからでした。

現在の城は昭和31年7月、岐阜城再建期成同盟によって復興されたものです。城内は史料展示室、楼上は展望台として多くの人に親しまれています。 また、金華山一帯は平成23年(2011年)に「岐阜城跡」として国史跡に指定されています。

岐阜城は現在築城されている城郭のうちでは、有数の高さ(標高329メートル)にあり、最上階からは、眼下に鵜飼で有名な清流長良川が市内を貫流し、東には恵那山、木曽御岳山が雄大な姿を見せ、北には乗鞍、日本アルプスが連なっています。また西には伊吹、養老、鈴鹿の山系が連なり、南には濃尾の大平野が豊かに開け、木曽の流れが悠然と伊勢湾に注いでいるさまを一望におさめることができます。

http://www.city.gifu.lg.jp/3537.htm

朝食6:30 岐阜城

西国第三十三番札所谷汲山(たにくみさん)華厳寺(けごんじ)

谷汲山華厳寺は「谷汲さん」の名でも親しまれ、西国札所の中で最も東の岐阜県に位置しています。広い境内には巡礼の満願・結願の地として厳かな雰囲気があり、「笈摺堂」「満願堂」「精進落としの鯉」を始めとする巡礼を終えた者のみが知ることが出来る喜びに満ち溢れ、一般の参拝客らもその雰囲気に引き込まれます。門前の食堂には鯉の料理のメニューが有りません、シーズンか鮎のメニューばかりでした。

また巡礼だけでなく、桜や紅葉の名所としても知られ、四季折々の自然の移ろいを味わうことが出来ます

http://www.saikoku33.gr.jp/33/index.htm

絶え間ない香の煙で黒ずむ本堂 満願霊場の石碑が立つ仁王門

伽藍を見下ろす高台に建つ満願堂

経を保管する経堂 「貼り仏」の苔の水地藏 手でふれると精進を落とすという鯉の彫刻、門前町から仁王門へ渓流の音が響く石畳を歩く花山法皇が定めた札納め、満願成就の寺

関連記事

-

-

2018.05.26【青梅丘陵~雷電山】

青梅丘陵~雷電山 平成30年5月26日(土) CL:松木千恵子 協L:渡邊幸一 協力:石田さ

-

-

2014.10.04~05 【善光寺】旅のつれずれ

西国三十三観音巡礼二回目の結願、善光寺・北向観音満願お礼参り 平成26年10月4日(土)~5日(日

-

-

2015.11.07 【第34回東ハイ祭】

第34回東ハイ祭 平成27年11月7日(土)天気晴 場 所:御岳山長尾平 開催日:平成27年度

-

-

2015.08.09 【大山街道NO1】

大山街道NO1 平成27年8月9日(日)曇・晴れ

-

-

2016.11.23 【野川中流】 下見

野川中流下見 平成28年11月23日(勤労感謝の日) 野川源流(国分寺崖線を歩く)曇り 平山亨

-

-

2016.07.03 【松戸】下見山行

松戸下見山行 平成28年7月3日(日) 協力:平山亨・佐々木純子・森島鈴子・佐野俊一郎 連続の

-

-

2016.06.04 【三浦アルプス4 】下見山行

森戸林道から馬頭観音、神武寺駅へ JR逗子駅東口集合9:00 参加者:平山亨・佐々木純子・秋山う

-

-

012.09.09 【岳ノ台】反省会

岳ノ台 平成24年9月9日(日) 秦野駅【庄や】店長サービス寿大杯で乾杯 時間:16:20~1

-

-

2011.08.06 【神宮外苑~代々木】反省会

代々木公園で解散後等々力渓谷で昼食反省会 渋谷区CCレモンホール11:37 等

-

-

2012.01.09 【新宿山の手七福神】

新宿山ノ手七福神 平成24年1月9(月.国民の祝日成人式) コース:JR飯田橋駅前10:35→東

- PREV

- 2014.08.24 【境川No5】 下見

- NEXT

- 2014.09.08 【中秋管絃祭】